Tras la gran expansión económica y financiera que Estados Unidos experimenta durante los llamados "felices años veinte", el nuevo orden económico sufre un duro golpe al entrar en una fuerte depresión que marcaría la marcha económica durante una década. Si los garantes de la economía mundial entran en una recesión sin precedentes, sus consecuencias no tardarían en dejarse sentir en el resto del globo. Esta crisis del sistema capitalista propicia un inestable marco económico que sólo puede superarse gracias a la intervención estatal lo que implica la quiebra del sistema económico liberal proporcionando un excelente caldo de cultivo para quienes se muestran contrarios a las ideas democráticas. los regímenes totalitarios se verán beneficiados de una depresión que afecta a todos los estratos de la sociedad.

Enlaces relacionados:

- Crisis económica en el período de entreguerras: el Crack de 1929.- La Primera Guerra Mundial: los Tratados de Paz y las consecuencias a largo plazo.

LA GRAN DEPRESIÓN

Tras el Crack de la Bolsa de Nueva York en octubre de

1929, nadie podía negar la existencia de una crisis económica sin precedentes.

El rápido paso de la expansión económica de los años veinte a la crisis tuvo un

gran impacto social. El aumento del desempleo

contraería la demanda de productos lo que provocaría sobreproducción y una caída

de los precios, de la que el crack financiero sería un síntoma. Se redujo

la inversión y el sistema capitalista sufrió una crisis inesperada de grandes

consecuencias. Los años siguientes estuvieron protagonizados por una profunda depresión que marcó la década de los

30.

|

| Florence Owens Thompson, por Dorothea Lange (1936), de la serie: "Madre migrante" o "Cosechadores desposeídos en California" Fuente: Wikimedia commons |

En poco tiempo, el desempleo adquiría proporciones

gigantescas. Los salarios del obrero desaparecían y los ingresos del granjero

tocaban fondo. El descenso del poder

adquisitivo de las masas imponía una mayor inactividad de la maquinaria y

un mayor desempleo. Millones de personas se veían reducidas a vivir y a

sostener a sus familias gracias a las raciones de caridad, al socorro del gobierno,

a las limosnas. Se multiplicaron los poblados chabolistas en las grandes ciudades (bautizadas popularmente como Hooverville, en honor del presidente norteamericano).

Los optimistas de la época declaraban que aquella

depresión, aunque dura, no era más que otro punto periódico bajo en el ciclo

económico, y que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Otros creían

que la crisis representaba el hundimiento de todo el sistema capitalista.

|

| Cola de reparto del pan en Nueva York (1932) Fuente: Wikimedia Commons |

Independientemente de su postura, todos los gobiernos adoptaron medidas para

facilitar trabajo e ingresos a sus pueblos. De un modo u otro, todos se

esforzaron por liberarse de la dependencia de las incertidumbres del mercado

mundial. La consecuencia económica más acusada de la depresión fue una fuerte

tendencia al nacionalismo económico.

Para proteger sus exportaciones y sus industrias, los

países devaluaron sus monedas. La

depresión, al agregar sus efectos a los de la Guerra Mundial y a la inflación

de la posguerra, condujo al caos en el intercambio monetario internacional. Los

gobiernos manipulaban sus monedas para sostener sus decrecientes exportaciones

o imponían determinados controles de intercambio: exigían que los extranjeros a

quienes su población compraba y a quienes, por tanto, entregaba su moneda,

utilizase esa moneda para comprarles a ellos. El comercio, que había sido

multilateral, se hacía cada vez más bilateral.

|

| Esquema sobre algunos de los factores que confluyeron en la Gran Depresión |

El control de la

moneda era un medio de mantener activas las fábricas propias, a través de

la conservación o de la conquista de mercados para la exportación en un período

de depresión. Otro procedimiento para mantener en actividad las fábricas

propias consistía en cerrar el paso a las importaciones competitivas echando

mano del viejo recurso de las tarifas

proteccionistas. Pero tampoco las tarifas fueron suficientes siempre, y en

muchos estados se adoptaron cuotas o restricciones cuantitativas. Por este

sistema, un gobierno decía no sólo que los artículos que entrasen en el país

tendrían que pagar una alta tarifa aduanera, sino que, ponía límites a la

cantidad, es decir, que por encima de dicho límite no podrían introducirse más

artículos. Tanto los importadores como los exportadores trabajaban, cada vez en

mayor medida, con licencias del gobierno, a fin de que todo el comercio

exterior de un país pudiera estar centralmente planificado y dirigido. Así, la

economía mundial se desintegró en sistemas

económicos nacionales ferozmente competidores. Cada estado trataba de crear

una isla de seguridad económica para su propio pueblo. La cooperación económica

internacional estaba terminando en una intensificación sin precedentes de la

rivalidad económica y del autocentrismo nacional.

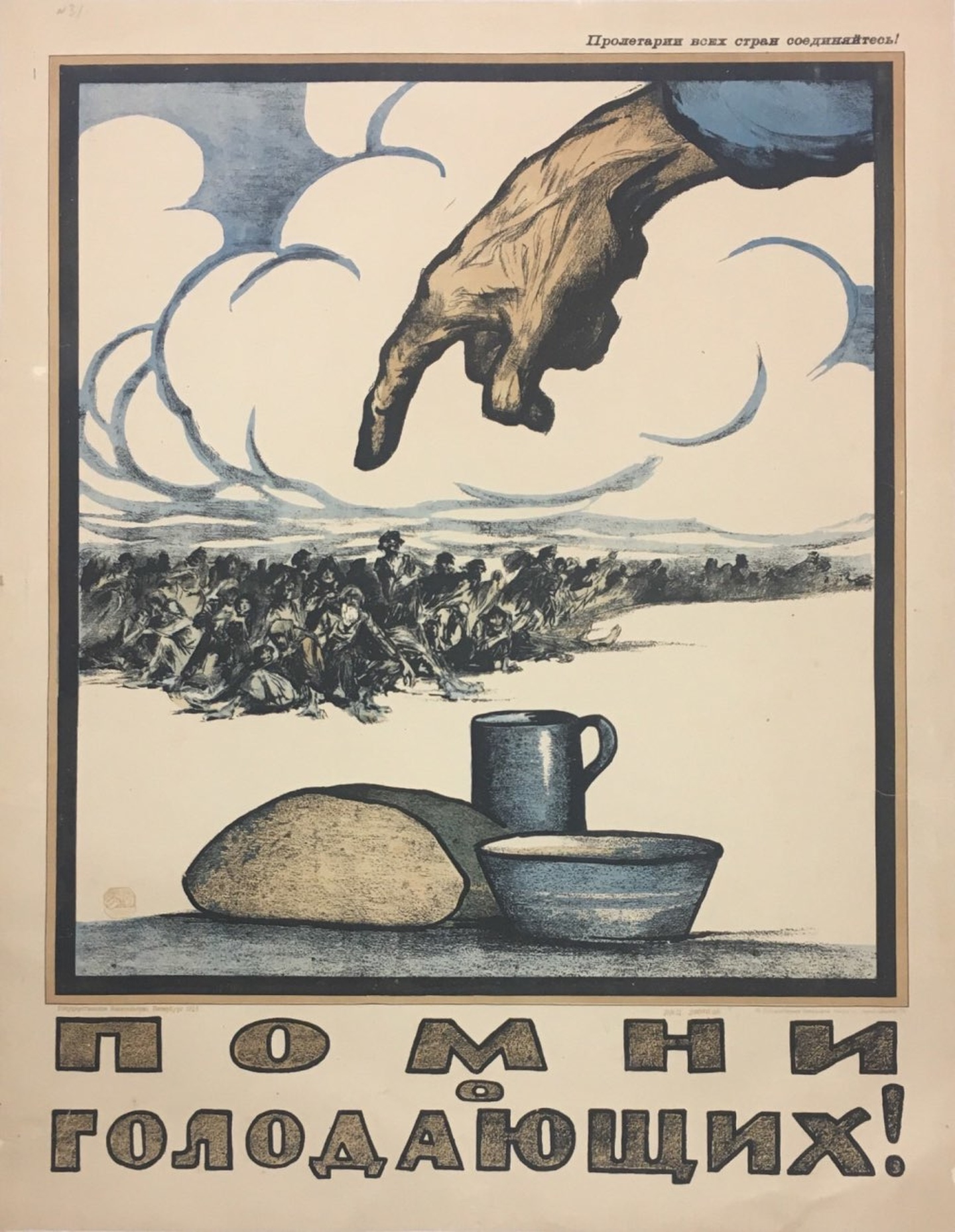

CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN

Respecto a las consecuencias de la depresión, hemos de

hablar de consecuencias psicológicas. La opinión pública pierde

confianza en las instituciones

democráticas, a las que identifica con el capitalismo, y en la inspiración

liberal de la democracia parlamentaria. En Europa, sectores muy amplios de la

opinión pública se hallan bruscamente disponibles para cualquier tipo de

aventura y dispuestos a escuchar las llamadas de los agitadores.

En cuanto a las consecuencias

objetivas, hay que destacar la quiebra

del sistema liberal y la impotencia de la iniciativa privada, que obligan

al poder público a intervenir. Los gobiernos son empujados a violar las máximas

liberales que prohibían al Estado intervenir en el ámbito reservado a la

iniciativa privada. Los gobiernos se encargan de la dirección de la economía,

emprendiendo grandes trabajos para poner en marcha los mecanismos. La

expresión más completa de este cambio de política es la revolución que

constituye el New Deal en EE.UU.

|

| Construcción de una carretera según un proyecto de la Works Progress Administration (New Deal) Fuente: Wikimedia Commons |

Por otra parte, la política económica de los gobiernos

afecta a las relaciones exteriores.

Para proteger la producción nacional de la competencia extranjera, los países

se cierran a las importaciones, elevan sus tarifas aduaneras, establecen

restricciones. En todas partes, el nacionalismo

económico alienta un egoísmo a ultranza en las relaciones comerciales.

Así pues, en cuestión de varios años, entre 1929 y 1932,

la gran depresión acarreó el abandono de los principios liberales, la quiebra

de la economía liberal, el trastorno de las relaciones entre grupos sociales e

incluso las relaciones entre naciones. La democracia

política sufre las repercusiones de la crisis que atraviesa el liberalismo

económico. Es un argumento más a favor de las doctrinas autoritarias y de los regímenes autoritarios. Al fascismo

italiano o al comunismo soviético les es fácil usar como pretexto la crisis del

liberalismo para demostrar el fracaso de la democracia.

|

| Esquema sobre algunas propuestas generales del keynesianismo |

LA SOLUCIÓN NORTEAMERICANA: EL NEW DEAL

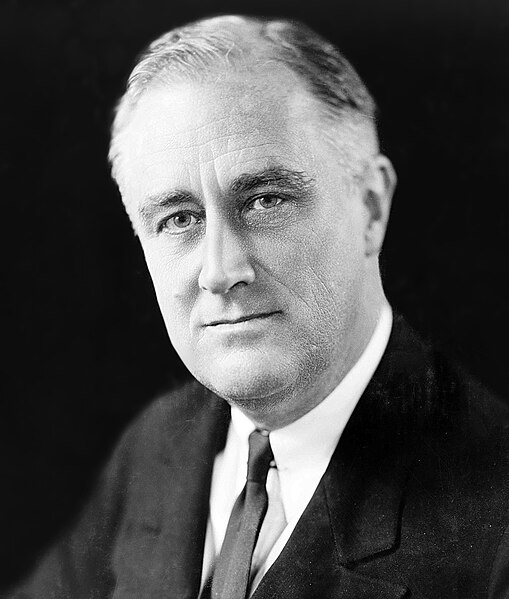

En 1933 los demócratas sustituyen a la administración

republicana de Hoover,

tras el triunfo electoral del presidente Franklin D. Roosevelt.

A la llegada de éste al poder, la situación

económica era alarmante: la población estaba cada vez más empobrecida, las

enormes cifras de desempleo implicaban una reducción en el gasto que acarreaba

la ruina y quiebra de empresas (aumentando las cifras mencionadas y destruyendo

una estructura económica que poco antes era floreciente), los mercados

financieros se precipitaron y la economía se estancó.

|

| Franklin Delano Roosevelt, por Elias Goldensky (1933) Fuente: Wikimedia Commons |

El nuevo presidente propone una nueva política económica sustentada en las teorías keynesianas.

Se trata de un New Deal ("Nuevo

Acuerdo", en castellano), que se propone reactivar el consumo y la inversión, y

poner fin a ciertos abusos que han estado en la base del origen de la crisis.

Esta política se mantendrá hasta 1938, cuando el esfuerzo económico encontró en

la Segunda Guerra Mundial una válvula de escape para la mejoría.

El New Deal pone en acción un conjunto de medias de

intervención gubernamental en el terreno de la economía (aunque no se recurre a

la nacionalización de empresas). El primer objetivo es la deflación: hay que lanzar los precios al alza, devolver la

confianza a los inversores, distribuir poder de compra a los consumidores.

Roosevelt procedió a la devaluación del

dólar con el objetivo de provocar un aumento

de los precios (se llegó a abandonar momentáneamente el patrón oro).

Entre las primeras medidas del presidente Roosevelt, planteadas

para surtir efecto a corto plazo, los objetivos se centraron en reformas

agrícolas, del sistema bancario (en el que el Departamento del Tesoro pasó a

investigar la solvencia de los bancos, provocando el cierre y la fusión de

miles de bancos en situación inestable y mejorando la garantía del sistema) y

la creación de programas de asistencia social y de ayuda al trabajo.

Sin embargo, la intervención del Estado en la economía

era uno de los factores contra los que luchaba el sistema capitalista, por lo

que este plan fue recibido con reticencia. No obstante, se crearon distintas

agencias con el objetivo de intervenir en la vida económica proporcionando un

respiro a los sectores más castigados por la depresión. En el sector industrial

se obligó a las empresas a adoptar un código de buena competencia, creando un

organismo de regulación, la NRA, al que las empresas se adhirieron libremente.

En el orden agrícola, ante la acumulación de excedentes,

se invita a los agricultores a que

consientan en reducir voluntariamente sus cosechas a cambio de una

indemnización. El efecto inmediato de la reducción de las cosechas era la

subida de los precios aunque en un país con menos capacidad adquisitiva y con

un comercio internacional a escala más reducida que en años anteriores, los

resultados de la Ley de Ajuste Agrícola tardaron en ser alentadores para los

agricultores.

Una ley autoriza al presidente a acuñar monedas de plata

en cantidades ilimitadas. Con ello se producía una fuerte inflación, pero se

acepta como medio de estimular la economía.

|

| Esquema básico sobre las principales reformas que formaron el New Deal |

Pero todo esto sería inútil si no se mejoraban las cifras

del desempleo de la población. Por ello, éste será uno de los grandes

indicadores de la crisis y las reformas encaminadas a mejorar esta situación

serán una prioridad: los sindicatos, las jubilaciones y los parados serán sus

principales objetivos. Desde el punto de vista social, la ayuda a los parados

reforzó las medidas de subidas de

salarios. Se creaba una masa con cierto poder de compra, única salida de

una etapa en la que por superproducción o por subconsumo se había generalizado

la ruina.

Económicamente, la situación mejoró al final de la

década, con importantes matices: la inversión privada en la industria se

contrajo (como era inevitable) a pesar de que la producción industrial volvía a

cifras parecidas a las de finales de los veinte. El número de parados era aún

alarmante (17% de la población activa), aunque ahora muchos de ellos recibían

un subsidio que les permitía sobrevivir. En el orden agrícola, la subida de los

precios no pudo sostenerse y la situación de los agricultores se agravó.

En la esfera de lo social, el Estado inauguró una mayor

preocupación por la protección de sus ciudadanos frente a un marco económico

que auguraba nefastas consecuencias para el ciudadano de a pie.

Historia del siglo XX - Roosevelt y el New Deal

subido por Félix Rodríguez Sanjurjo a https://www.youtube.com

.jpg)

.svg.png)